|

その11 少女は、ミツワ石鹸の香り

すれ違いたいのは、夏の夕暮れの、その少女で

ボクらは、一日汗をかいた肌を触れ合うように

駄菓子屋の入口あたりでぼんやりしている

海は近いけれど、海はどこにもなく

ただ風が吹くと路地は潮の匂いがした

それはボクらの匂いにも似て

終わりがけの街はにぎやかで埃っぽく

行き交う自転車、豆腐屋のラッパ、おばさんたちの声……

見慣れた場所の、雑踏と空気の感触が

目や耳や鼻や肌をかすめていく

そして少女は、母親と二人やって来る

すこし早足で、手に小さな風呂桶を持って

その上にちょこんと乗った、濡れたタオルは艶やかで

顔を反らすような姿勢で、髪はまだ乾いておらず

すれ違うとき、ほんの一瞬ボクを見たような

二人が行き過ぎたあと

そこには風呂の湯で幾重にも溶けた石鹸が仄かに漂って

いつまでも鼻腔に残っている

もうすぐ陽は暮れるけれど

あと数日で夏休みは終わるけれど

オレンジ色のミツワ石鹸

香りのたなびき

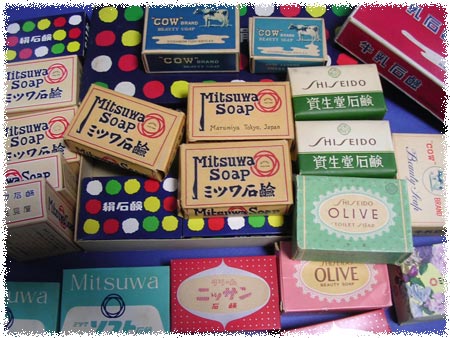

昭和30年代〜40年代の各メーカーの石鹸。

石鹸、天花粉、蚊取り線香。

昭和30年代の夏、いちばん好ましい香り。

昭和30年代の夏の香り、というとまず石鹸が思い浮かぶのだけれど、よく考えてみれば、石鹸は四季を問わず毎日のように使っていたわけで、夏限定となれば天花粉やあせもパウダーだろうか。案外、蚊取り線香なんかのほうが季節感の強い香り、ということになるのかもしれない。

もう少し後の話になるけれど、日焼けオイルというのか、肌を焼くときに使うサンオイルの匂いも好きだった。昭和40年頃から我が家でも使い始めた家庭用シャンプー(青い色のエメロンだったと思う。半透明のボトルで中の色が見えていた。なぜかガラクタ市などで当時のものに出会ったことはない)も、石鹸とは違った新しい匂い、という感じで悪くなかった。

だけど、いちばん好きな夏の香り、ということになればやはり石鹸だろう。

それも湯上りの、誰か好ましい人からほのかに匂い立つような、という艶のある感想をもらすようになるのは、昭和30年代から遠く離れて、ずいぶん大人になってからのことである。ただ、それに類したことは、小さな頃から誰に教わることなくぼんやり感じていたような気もするが……。

当時は畑の肥料にまだ肥を使用していたし、トイレも汲み取り式で、堀や溝も多く、ドブの臭いなどもあり、生活臭、人間臭は現在とは比べ物にならないくらい氾濫していた。路地の入口や塀に鳥居が描かれたりして、ところ構わず大人も子供も立小便をするというのがごく普通の光景だったから、臭いもそれなりに放っていたに違いない。

そのせいもあるのだろうが、当時、僕らは、人工的な、清潔感や清涼感が強調された香りには、とりとめのない憧れや魅力を感じていた。僕も香水のような、キラキラした匂いが好きで、香水鉛筆や紙石鹸など10円程度の、香りの付いた玩具や文具は、かっこよくて新しい感じがしたのか、度々買って、その香りに、ついうっとりしていたのである。

ついうっとりするにはずいぶん安価な匂いなのだろうけど、子供はすぐにうっとりしたりするもので、あの頃は香りが備わっているというだけで僕らをしばし陶酔させるには十分だったのだ。

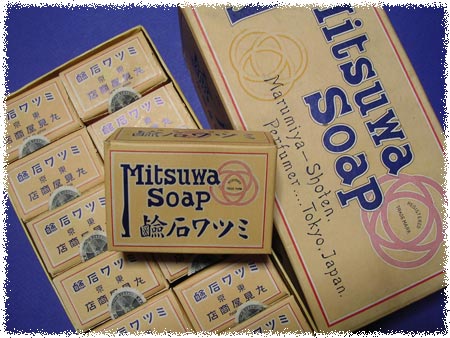

昭和30年代のミツワ石鹸。

さまざまな匂い、香りの中で

最初に思い浮かべるのは、やっぱり「石鹸」。

走り去るクルマのガソリンの匂い(残念ながら現在のものでは感じられない)も刺激的だった。キンキンに冷房の効いた銀行の匂い(ちょっと澄ました緊張感のある大人の世界の匂い)、尼専デパート(阪神尼崎駅に誕生した、尼崎初のデパート。実際は専門店街だけど当時は高級感があった)の扉を押した際に漂ってくる匂い、タバコの匂いを含んだ、背広を着た頼りがいのある大人の男の匂い、祖母が外出時に持つ扇子、匂い紙、競馬や丹頂のチックやポマードで髪をなでつけていた明治の男、祖父の匂い

今はもう感じることができない匂いの数々は、いつの間にか僕の中で、それぞれ愛しいものとして醸成されている。

父に連れられて入った喫茶店は、コーヒーの芳ばしさや、家の台所には存在しない甘い匂いが満ちていて、そこにいるだけで幸せな気分になった。どこでインプットされたものか、幼児の頃の体験と関係があるのかもしれないが、ぼんやりした記憶の中の喫茶店は、当時の映画に出てくるフルーツパーラーのようでもミルクホールのようでもあり、きわめて心地よい休日の朝のイメージであふれている。

祖父や父が吸っていた、ピースの空き箱や銀の包み紙にも甘い木の実のような香りが残っていた。親戚のお姉さんが使っていた化粧品や香水の、違う世界がほの見えるかのような刺激の強い香り。

もしクラスメートの女の子が香水やオーデコロンを付けてきていたとしたら、香りだけで、その子を好きになってしまったに違いない。それほど魅力的な匂いだった。

あの頃の僕にとって「いい香り」とは、非日常や大人の世界、あるいは手の届かない憧れの周辺に存在する匂い、だったのかもしれない。毎日のように使っている日常的な石鹸の香りを、それほど素敵なものとは思っていなかったのだろう。

だけど遠い夏の香りを思うとき、いちばん最初に脳裡に浮かんでくるのは、特別なものではなく、いつも銭湯で使っていた石鹸なのだ。

湯船も洗い場も、いつも混み合っていた

祖母たちと女湯に入っていた頃。

銭湯に一人で行くようになったのは小学2年生からだったと思う。それまでは祖母たちと一緒だったから、当然女湯に入っていたわけである。バッタリ同級生と遭遇して、恥かしいというのか、気まずい思いをしたことを憶えているので、それ以降、一人で男湯に入るようになったわけだ。

通っている小学校の校区にある銭湯だから、女湯に入っている限りクラスの女の子と出会うのは当然なのであるが、何分すこし幼稚だったので、何も気付かなかった。その子が恥かしそうに隠すので、ぼんやりながら僕も「もしかすると恥かしいことなのかもしれない」と思うに至ったのである。

男湯に比べると女湯は幼児も多く、とにかく混んでごちゃごちゃしていて賑やかで、ちょっと油断しているとのぼせてしまいそうだった。もっとも祖母たちは、家事をすべて終えた後にしか行けないわけで、午後7時頃の、一番混雑している時間帯になってしまったのだろう。

女湯の脱衣場には赤ちゃんを寝かせるベッドというのか小さな台があって、いかにごったがえしていようとも、そこだけは静かな聖域で、もみじのような手の赤ちゃんがよく寝かせられていた。

女湯に入っていたときは頭も身体もすべて祖母が洗ってくれるのである。祖母の洗ってくれ方は独特で、タオルに石鹸を付け、それでまず顔をしっかり洗う。といっても大雑把にやるのではなく、タオルに人差し指と中指の二本を入れ、おデコ、こめかみ、ほっぺた、耳の裏、鼻の横と目以外の部分を首筋あたりまで丁寧に洗っていくのである。赤ちゃんをガーゼで洗うような感じが近いだろうか。顔以外は普通で、どこにそんな力があるのかと思うくらい、ひたすら力強くごしごし洗ってくれる。

だから自分でも顔を洗う時はそうするものだと思っていて、一人で銭湯に行くようになっても、長い間、祖母方式で顔を洗っていた。その洗い方をするとタオルで顔をこすった部分は黒っぽく汚れる。ときには真っ黒になる。両方の手のひらに石鹸を付けて泡立てるようにしながら顔を洗うようになったのはたいぶ後、高学年になってからである。

いまでもときどき祖母方式で顔を洗ってみることがある。とくにスポーツをしたわけでも、埃っぽい場所にいたわけでもないのに、子供の頃と同じように顔をこすったタオルの部分は黒くなり、タオルの他の部分とくっきりと差が出る。もしかすると、この洗い方が、最も細やかで効果的に汚れを落とす洗顔術なのかもしれないと思ったりもして。

戦前のミツワ石鹸1ダース入り。

一つひとつの箱に創業者の肖像が描かれた封印紙が貼ってあって、いかにも高級品という感じ

昭和10年前後の製品だと思うが、いまだに香りが残る。

パッケージデザインも石鹸も、その後の製品にそのまま継承されている。

さまざまな家族たちとの

石鹸、銭湯、あるいはその周辺。

祖父は、以前にも書いたことがあるが、商売はまだ引退前で現役だったのだが、待ちかねたように毎日一番風呂に入っていた。いつも行っていた銭湯は午後3時に開店するので、持ち手の付いた、縦長のアルマイト製の盥(バケツのような形、当時はよく使われていたが、今はあまり見かけない。石鹸入れなどを置く上皿状のものが付いている。カンカンと呼んでいた)に、常に同じ石鹸箱を入れて、毎日同じ時間、スタイル、同じ姿勢、同じ表情で出かけるのである。いつもの銭湯が休みのときはもう一軒へ。雨の日はそこに傘が加わり、雪駄が下駄になるだけ。何一つ変わることはない。

明治の男である祖父は、同居している僕ら兄弟を祖父なりに可愛がってはくれたのだが、孫を連れて銭湯へ行くような人ではなかった。銭湯だけでなく、基本的にはどこへも連れて行かない。元来、人と並んで往来を歩くような人ではないのだ。もし僕や弟がバッタリ銭湯や道中で遭ったとしても、祖父は全く知らん顔で、声を掛けることはもちろん、会釈することも目を合わすこともない。そこに僕らは居ないがごとく、なのである。孤高(というのか我が儘というのか)の姿勢を貫き通した特別な人だった。

この頃まで離れて暮らしていた父には、甲子園にある阪神パークのデラックス・プールのナイターにときどき連れて行ってもらったが、当時は不思議なことに銭湯に一緒に入った記憶はない。暑がりだった父は、プールのナイターが好きで、その後もよく行った――淀川にあった「オータニ」とか――のであるが、一緒に暮らし始めた高学年になっても、銭湯にはあまり一緒に入ったことがない。父の場合、祖父とは事情が異なり、子どもが銭湯に入るような時間に、家に居なかった、からである。

あの頃、銭湯に行くにはタオルと石鹸だけでこと足りた。シャンプーもリンスもなく、もちろんバスタオルを持って行く習慣もない。男湯に一人で入り始めた頃は石鹸もいらないくらいだった。銭湯に行くときには、祖母から「あんじょう洗といでや」と声を掛けられたが、かなり適当だった。弟や友達が居れば適当に遊んでいるし、一人のときはいつまでも湯船の縁に腰掛けて、足だけ湯船につけて、タイルで画かれた、湖に浮かんだヨットの絵(どこの銭湯もよく似たタイル画だった)なんかを眺めながらぼんやりしていた。

幼児の頃からの習慣だったのか、祖母たちと一緒だと、帰りに銭湯の向かいのタバコなんかも売っている駄菓子屋でジュースを飲んだり、「あてもん」と呼んでいたクジをしたり、いつも10円ほど遣えたのだが、一人で行くようになって、いつの間にかそうした習慣も無くなり、銭湯へ行く楽しみもなくなってしまった。

祖母たち、というのは、その頃、祖父の姉の娘、つまり姪に当たる「小さいおばあさん」が一緒に暮らしていたのである。父のいとこになるわけだけれど、父より歳はずっと上で、祖母より10歳ほど下だった。僕や弟を可愛がってくれ、小学校に上がる前、近所の悪童の影響か、何かの拍子に、祖母に対して、自分でも思ってもみなかった悪態を付き、祖母に追い掛け回された僕をかばって、玄関から庭、庭から道路へと一緒に裸足で逃げ回ってくれたこともある。忙しかった祖母に代わって運動会を見にきてくれて、父兄参加の競技に困惑しながらも出てくれたこともある。

この少し前までは、結婚前の、その人の娘さんもいて、家の中は賑やかだった。やがて「小さいおばあさん」は、娘さんの嫁ぎ先に越して行き、その後僕が成人するまでほとんど会うこともなくなるのだが、当時のことや、銭湯通いのことを思い出すと決まって思い浮かぶ、とても懐かしい人だ。

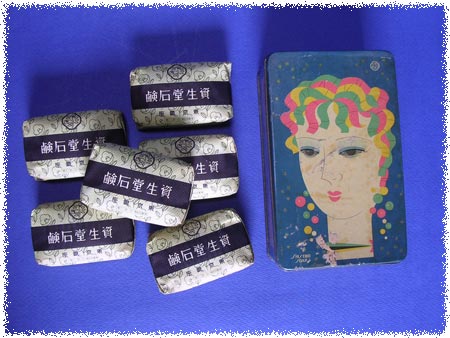

戦前の資生堂石鹸6個入り。

アールデコ意匠のモダンな缶のデザインは、いかにも時代の最先端。

ミツワ石鹸と同じく昭和のはじめ頃の製品と思われる。

戦後のオリーブ石鹸に引き継がれたアイテムだろうか。

やはり缶を開けるといい匂いがする。

忘れていた感覚、忘れていた情景、

ミツワ石鹸の鈍色パッケージと匂い。

あの頃、どんな石鹸を使っていたのか、一つひとつ克明に憶えているわけではない。その香りにこだわっていたわけでもない。銭湯に行くときに、2、3あるセルロイドの石鹸箱の中から気に入ったものを持っていくだけである。石鹸箱を振って、入っているかどうか確かめたりして、どちらかというと石鹸より石鹸箱のほうに好みがあった。

10数年前、昭和30年代頃の駄玩具やラジオ、文具などのガラクタを集め始めた頃、たまたま数種類の石鹸を、ついでに、あるいは、とりあえず、という感じで買ったことがある。ドロップの缶やキャラメル、ガムのパッケージなどを手に入れるのと同じような感覚だった。何だかわからないのだけれど案外昭和30年代色が強く、レトロないい味わいがにじみ出ていて、惹かれたのを憶えている。(戦前のミツワ石鹸や資生堂石鹸もたまたま機会があって、ふと入手。ミツワ石鹸の場合、パッケージ、製品ともに戦前からずっと変化がないようで、それゆえ長く愛され続けたのかもしれない。商品がなくなったときは「ミツワでなければ」という愛用者も多かったはず。最近になって別会社から発売されているようだけれど)。

玩具や菓子類同様に、昭和30年代頃のさまざまな日用品やそのパッケージデザインは、時代を反映した独特の質感で、古びて褪色した鈍い黄昏色が好ましく、集め始めた頃は、何でもかんでも手に入れたい、当時のものであふれるような空間を作りたいと思ったものだった。

ビクターの首を傾げているイヌの横に東芝のトランジスタ・ラジオを置き、その横には古い鉄製鉛筆削り、丸っこい黒電話、鉄製のテープカッター、大きなパイロットのインク瓶、「ぼくら」や「冒険王」などの少年誌、日光写真、べったん、ビー玉、福助、小さな扇風機、フジペット、ボール大の古びた地球儀、サクマ式ドロップの缶、明治ビスケットの缶、ラムネ瓶、ナショナル乾電池、ミツワ石鹸やオリーブ石鹸、そして壁には鳩時計……というふうに。

丸見屋(ふりかけ「のりたま」の丸美屋とは別の会社、戦前からあった古い企業 昭和50年頃になくなる)のミツワ石鹸、資生堂のオリーブ石鹸、鐘紡の絹石鹸、牛乳石鹸、花王石鹸、マダム石鹸……。手に入れた昭和30年代(ないしは40年代)の古い石鹸を実際に使ってみると、泡立ちは現在市販のものと比べて劣るものの、香りはそれほど変わらず、実際に実用品として使えるものも少なくない(何分古いものなので人には勧められない。自分だけを限定に使用している)。

いずれの石鹸も、香り、泡立ちともに、数十年の年月を経ているだけに、幾分劣化しているのだろうが、石鹸に使用されている香料はどういう加減か案外残っていて、鈍色の箱を開けるとほとんどの場合、石鹸のいい香りが漂ってくる。風呂に持って入り、湯で使ってみると、香りはさらに強くなる。

なかでもミツワ石鹸は、数十年前に姿を消した商品だけに、ブランドや香りへのブランクがあったせいか、再会したときの印象、インパクトは強い。いまもミツワ石鹸の箱を手に取り、匂いを嗅いでみると、イメージによる増幅があるのかもしれないが、祖母たちと一緒に女湯に入っていた頃の、混雑していた銭湯の匂いが立ち上ってくるようなのだ。

もともとミツワ石鹸は、ツンとした強い香りではない。会社がなくなって生産されなくなった少し前のミツワ石鹸には「浴用」と明記されていたものもあったように思うが、お湯に溶けることで泡立ちが増し、じわじわ香りが深まってくるような、特有のやわらかさがある。ヒノキやクスノキのような、樹木にも似た匂い、というのだろうか。

ミツワ石鹸そのものに、よく遊んだ駄玩具や初めて買ってもらったゲルマニウム・ラジオ、あるいは繰り返し読んだ学年誌や少年誌のように執着があるわけでも、ドラマがあったわけでもない。そこには淡々と繰り返される日常があっただけなのだけれど、レトロなムードの鈍色のパッケージと、芳香というより、いろいろな記憶を含んだ、愛しい香り、とでもいうべきものが、手にしたり、鼻を近づけてみるたびに、もう子供でもない僕を、“ついうっとり”させてくれたりするのだ。玩具や少年誌ではないからこそ、そこから日々を一緒に暮らした家族のさまざまな情景が、より色濃く溶け出してくるのだろう。

|